Mach dir einen Überblick über verschiedene Reverb-Kategorien und lerne welche Art von Audiomaterial am besten zu welchem Typ passt.

Es gibt mittlerweile eine riesige Auswahl an Reverb-Plug-ins mit jeweils unterschiedlichen Methoden um Raum, Weite und Tiefe im Mix zu erzeugen. Um in der Masse an Tools den Überblick zu behalten, lohnt es sich, Reverbs in verschiedene Kategorien einzuteilen – und davon gibt es einige.

In diesem Artikel teilen wir Reverbs anhand von vier verschiedenen Kriterien ein:

Trotz des technisch klingenden Namens ist algorithmischer Reverb eigentlich der Standard unter den Reverbs. Fast alle digitalen Reverbs die du je genutzt hast, gehören in diese Kategorie – abgesehen von wenigen Ausnahmen.

Der Begriff „algorithmisch“ bedeutet, dass der Reverb rein rechnerisch erzeugt wird – aus dem Nichts, sozusagen. Der Effekt basiert also nicht auf einer Aufnahme eines realen Raumes, sondern auf mathematischen Modellen. Der Reverb wird komplett synthetisch generiert. Man könnte ihn daher auch „simulierter Reverb“ nennen.

Algorithmische Reverbs sind extrem flexibel und funktionieren in fast allen Mix-Situationen. Nur wenn du gezielt eine bestimmte reale Akustik nachbilden willst, solltest du zu einem anderen Typ greifen.

Diese Reverb-Art steht im Kontrast zum algorithmischen Ansatz. Hier wird eine sogenannte Impulsantwort (Impulse Response) genutzt – das ist eine reale Aufnahme eines Raums (z. B. ein Sweep oder ein Knall), die dann per Faltung auf das Audiosignal angewendet wird. So kannst du die akustischen Eigenschaften echter Räume exakt auf deine Sounds übertragen.

Immer dann, wenn du einen sehr spezifischen Raumklang brauchst – oder deinen eigenen Raumklang aufnehmen möchtest. Mit einer guten Sammlung von Impulsantworten kannst du sehr realistisch klingende Umgebungen emulieren.

Logisch: Musik wird oft in echten Räumen aufgenommen – warum also nicht den typischen Raumklang auch im Mix verwenden? Room-Reverbs emulieren die Akustik hochwertiger Studios – vom trockenen Drumraum bis zur großen Holzvertäfelung für eine komplette Band.

Skallikat, CC BY-SA 3.0

Room-Reverbs passen perfekt zu echten Instrumenten – also allem, was du normalerweise in einem Studio aufnehmen würdest. Ideal, wenn du einem Track mehr Luft und Natürlichkeit geben willst.

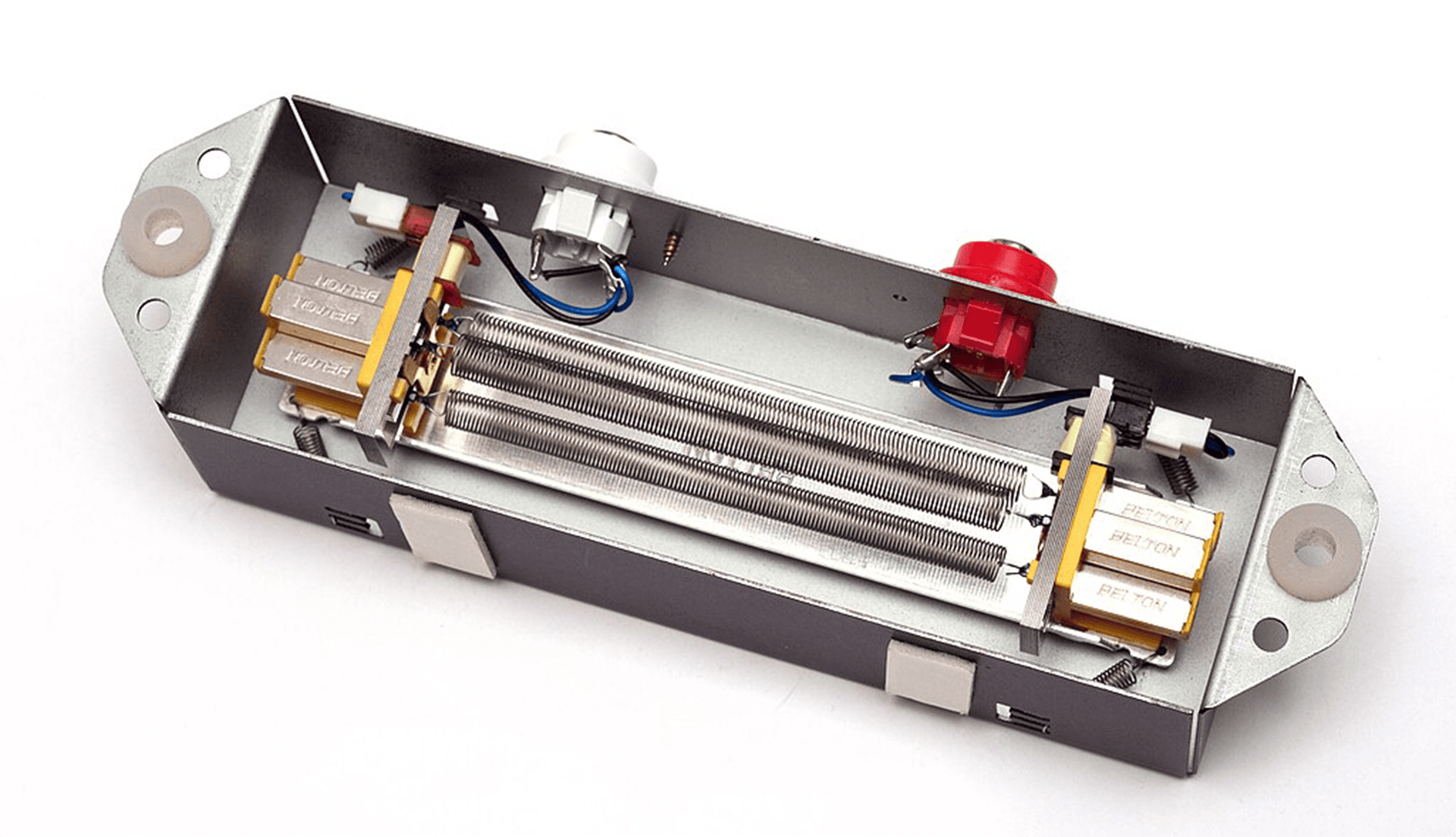

Ein Klassiker: Plate-Reverbs basieren auf metallenen Platten, die in Schwingung versetzt werden. Der Klang hängt stark von der Konstruktion, dem Material und der Größe der Platte ab. Ursprünglich war das ein physischer Effekt – heute bekommst du ihn als Plug-in.

Ideal für Vocals – mit schönem Glanz und Klarheit. Auch Snaredrums profitieren oft von Plate-Reverbs. Und auch auf Gitarren und Synths kann’s spannend klingen.

Während Room-Reverbs kleinere Studio-Räume abbilden, emulieren Hall-Reverbs große Konzertsäle. Besonders in Klassik- und Orchestermusik ist dieser Typ Standard. Aber auch für große Rock-Sounds ist ein Hall-Reverb genau richtig.

Wenn du mehr Tiefe willst als bei einem Room-Reverb, aber nicht gleich die Größe einer Kathedrale brauchst. Auch als stilistischer Effekt gut geeignet.

Photo by AfroRomanzo

In den Anfangszeiten künstlicher Reverbs wurden reale, stark reflektierende Räume gebaut und mikrofoniert – das waren die sogenannten Echo Chambers. Der Klang war dicht, organisch und voller Charakter.

Chamber-Reverbs sind besonders beliebt für Vocals, funktionieren aber auch super auf Gitarren und orchestralen Bläsern oder Holzblasinstrumenten.

Noch ein analoger Klassiker: Hier läuft das Signal durch eine Spiralfeder. Der Sound ist oft metallisch, lebendig und hat eine ganz eigene Textur. Besonders bekannt wurde der Effekt durch eingebaute Reverbs in Gitarren-Amps – Surf-Rock lässt grüßen.

Vor allem auf Gitarren, aber auch auf Vocals, Drums oder Synths kann ein Spring-Reverb einen spannenden Vibe erzeugen.

Photo by Ashley Pomeroy

Hier geht’s ans Eingemachte: Reverbs mit ultra-langen Decay-Zeiten, riesigen Räumen und epischer Atmosphäre. Diese Spezialisten liefern abgefahrene, spacige Sounds.

Wenn du klanglich richtig aufdrehen willst – für Film-Soundtracks, Sounddesign, Ambient oder Sci-Fi-Ästhetik.

Eine spezielle Variante des Hall-Reverbs, optimiert für symphonische Musik. Manche Plug-ins erlauben sogar, einzelne Quellen im virtuellen Raum zu positionieren. Stichworte: Schuhkarton-Design, Vineyard-Stil.

Perfekt für realistischen Orchesterklang – ein „Set-it-and-forget-it“-Typ mit authentischem Konzertsaal-Feeling.

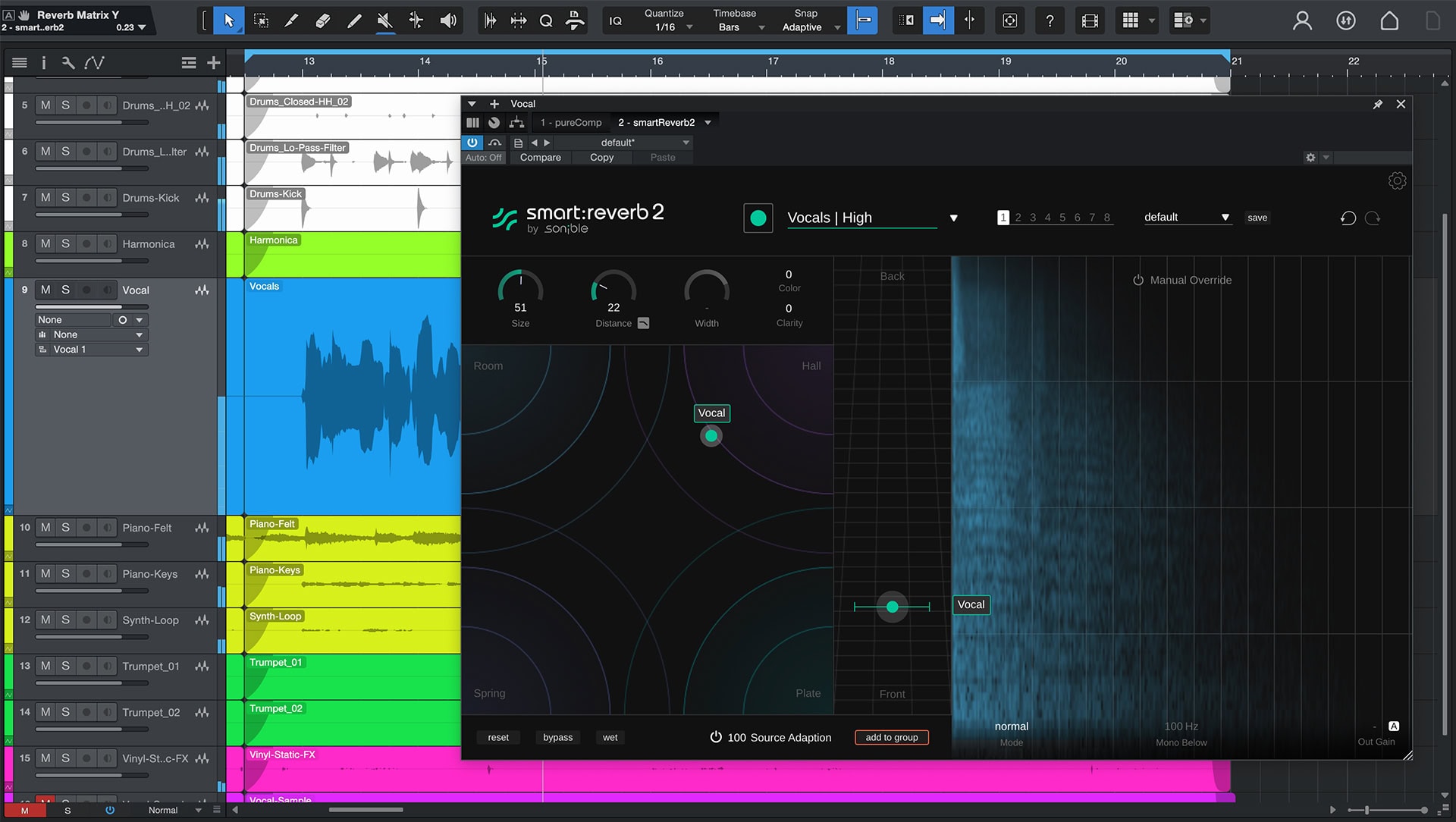

Nicht jeder Reverb passt auf jedes Signal. Manche Quellen reagieren empfindlich auf bestimmte Raumklänge. Source-Adaptive Reverbs – wie etwa smart:reverb 2 – analysieren den Input und erzeugen automatisch einen passenden Reverb-Tail.

Wenn du einen Reverb brauchst, der einfach „sitzt“. Vor allem dann, wenn andere Reverbs nicht so recht funktionieren wollen.

Diese Art von Reverb analysiert den Reverb des Quellmaterials und erzeugt dann einen völlig neuen Reverb, der den Eigenschaften Quellmaterials entspricht. Dieser neue Reverb passt weiterhin gut zum ursprünglichen Audiomaterial, lässt sich aber – ähnlich wie bei einer Synthese-Engine – deutlich flexibler in Klang und Verhalten formen.

Ideal für experimentelle Musik oder elektronische Produktionen. Realismus ist hier nicht das Ziel – sondern Sounddesign.

Ein noch recht neues Konzept: Durch eine „Freeze“-Funktion wird der aktuelle Reverb-Zustand eingefroren und unendlich lange gehalten. Du bekommst damit einen dauerhaften Nachhall, der sich hervorragend weiterverwenden lässt.

Als kreatives Werkzeug – z. B. zum Resampling, für Ambient-Pads oder klangliche Experimente.

Zu den analogen Reverbs zählen unter anderem Spring, Plate und Chamber – aber auch der Raumklang, der bei echten Aufnahmen über Raummikros mit aufgenommen wird.

Wer auf Authentizität schwört, greift gern zu analogen Reverbs – der Sound hat einfach Charakter. Allerdings ist digitale Nachbildung mittlerweile sehr nahe dran.

Die meisten modernen Reverbs sind digital – von klassischen Lexicon-Geräten bis zu hochmodernen Plug-ins. Die frühen digitalen Algorithmen hatten oft einen ganz eigenen Klang, der heute als Stilmittel eingesetzt wird.

Fast immer. Die Bandbreite ist riesig – von subtil bis extrem. Es gibt für fast jede Situation einen passenden digitalen Reverb.

Digitale Emulationen analoger Klassiker – mit dem Vorteil digitaler Bedienbarkeit, Automatisierung und Presets. Plates, Chambers, Springs … alles als Plug-in.

Lustrous Plates, available via Slate Digital

Wenn du den Sound analoger Hardware willst, aber ohne deren Preis oder Setup-Aufwand. Ideal für schnelles, realitätsnahes Arbeiten.

Wenn du bei einer Aufnahme Raummikros verwendet hast, ist der natürliche Reverb vielleicht schon perfekt. Oder du kombinierst ihn mit künstlichem Reverb für mehr Kontrolle.

In realen Aufnahmen oft ausreichend. Als Mix-Technik kannst du dem nativen Raumklang durch einen zusätzlichen künstlichen Tail mehr Tiefe geben – bleibt organisch, aber flexibler.

Wenn du mehr über Nachhall und dessen effektiven Einsatz lernen möchtest, wirf einen Blick auf folgende Artikel: Techniken: EQing von Halleffekten, Solltest du basslastige Signale verhallen?, Wie funktionieren Raummoden?